| Forschung | ||||||||||||||||||||||

|

1996-2003 DFG-Forschung und Promotionen an der TU Berlin Das Fachgebiet Landschaftsbau - Objektbau am Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der TU Berlin hat in den Jahren 1996 bis 2003 zahlreiche DFG-Forschungsprojekte und Promotionen zur Garten- und Landschaftsbauforschung, Gartendenkmalpflege und Kulturlandschaftsforschung erarbeitet. Eine Dokumentation der Forschungsarbeiten wurde zusammengestellt von Gartenpatina - Büro für Historische Garten- und Landschafts-Bauforschung. Einige Auszüge stellen wir Ihnen auf unseren Seiten exklusiv vor. Forschungsdokumentation (PDF 10.8 MB) weitere Artikel: Artikel 02 - Forschung zu historischen Alleen Artikel 03 - Forschung zu historischer Materialverwendung (PDF 1.6MB) |

|

|||||||||||||||||||||

|

Prof. Dr.-Ing. Jörn Pabst

Photo: privat |

||||||||||||||||||||||

|

Promotion

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

Trebendorf (LK Märkisch-Oderland), zweischalige Hofmauer aus gespaltenen Findlingen und Ziegelsteinen. |

Neuhardenberg (LK Märkisch-Oderland), Bestandteil des Erstlingsmauerwerks von Karl-Friedrich Schinkel im Rahmen des Wiederaufbaus Neuhanrdenbergs in den Jahren 1801-03, einschaliges Mauerwerks aus Raseneisenstein. |

|||||||||||||||||||||

|

Erstmalig 1727 durch königlichen Erlaß erwähnt, wurden Freiraummauern vor allem aus pragmatischen Gründen eingesetzt und errichtet, sei es z.B. zur Umgrenzung von Friedhofsanlagen zwecks Vermeidung von Grabplünderungen durch Viehzeug, als Abgrenzung der eigenen Hofanlage, als Wehranlage oder zur Absicherung von Hanglagen. Mit der Einfriedung ihrer Klosteranlagen gehören die Zisterzienser mit zu den Initiatoren des Freiraummauerbaus in Brandenburg. |

||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

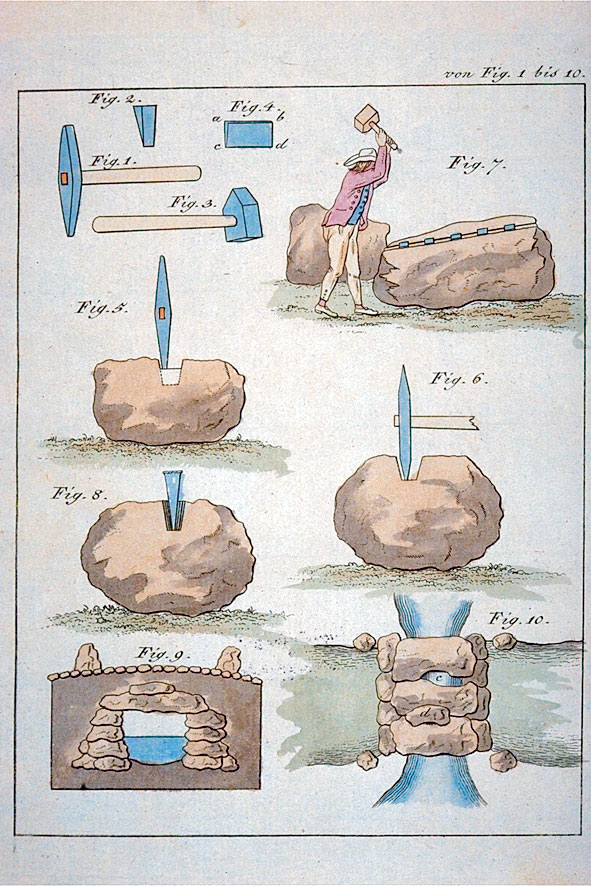

Technik der Spaltung eines Findlings zu Beginn des 19.Jahrhunderts aus den Ausführungen David GILLYs über die Land-Bau-Kunst, hrsg. von D.G.FRIEDERICI, 1836. |

Ringenwalde (LK Uckermark), Mauerkrone aus Ziegelformstein als konstruktiver Bautenschutz. Die Ausbildung der seitlichen Tropfnasen verhindert den Regenwasserabfluß über das Mauerwerk. |

|||||||||||||||||||||

|

Neben glazialen Natursteinmaterialien in den unterschiedlichsten Bearbeitungsformen, gehörten der Backstein sowie Lehm, singulär oder in Kombination untereinander eingesetzt, zu den bevorzugten, heimischen Baumaterialien. Raseneisenstein, wie er von Karl Friedrich Schinkel bei seinem Erstlingswerk in Neuhardenberg (Kreis Märkisch-Oderland) eingesetzt wurde, oder Gips (Sperenberg, Kreis Teltow-Fläming) gehören zu den besonderen Materialien, die Verwendung fanden. |

||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

Sanierter Torpfeiler einer Kirchhofsumfriedung. |

Kuhlowitz (LK Potsdam-Mittelmark). mit verschiedenen "falschen" Materialien sanierte Kirchhofsumfriedung. |

|||||||||||||||||||||

|

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik untergliedert auf Basis einer empirischen Datenerhebung im Land Brandenburg die Freiraum-mauern in 8 Konstruktionstypen. Zusätzlich analysiert die Arbeit die zum Einsatz gekommenen Materialien (Naturstein, Kunststein, Lehm), Bauweisen (ein- oder zweischalig) und Konstruktionstechniken (Mauerver-bandarten, Fundamentierungen, Bearbeitung der eingesetzten Materialien etc.). In mehreren Einzelbeispielen wird darüber hinaus der kulturhistorische Kontext der jeweiligen Freiraummauern beleuchtet. |

||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

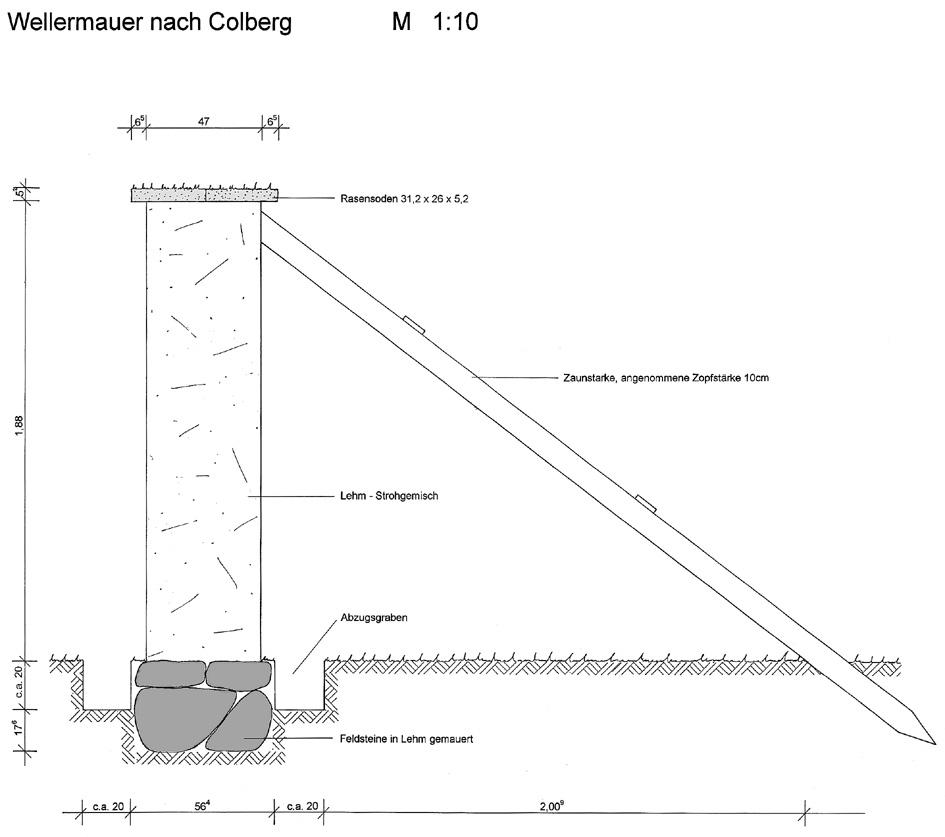

Rekonstruktionszeichnung einer Wellermauer nach J.F.COLBERG, deren Maße einer Leistungsbeschreibung entstammen, nach COLBERG, 1792

|

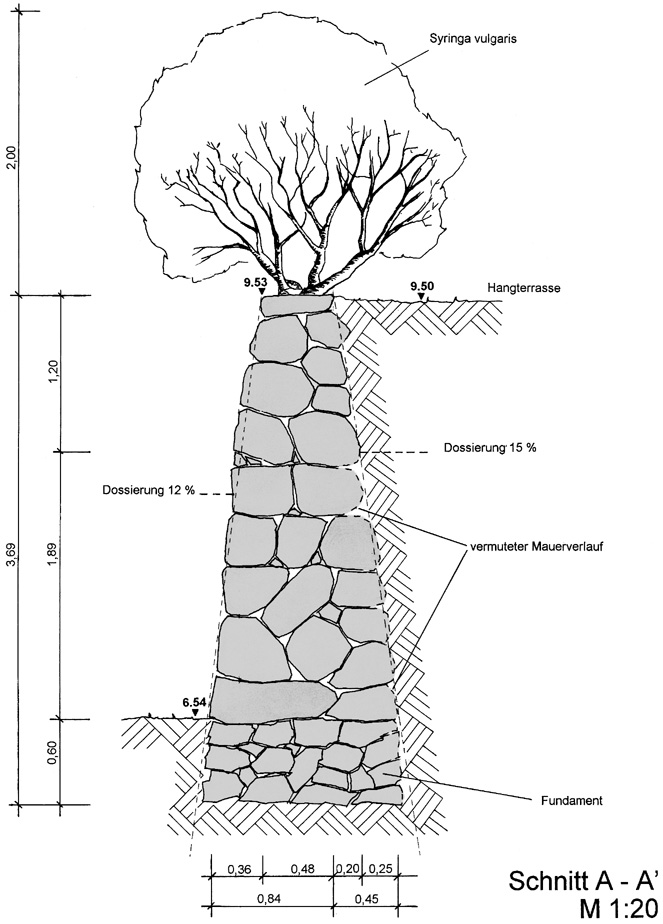

Einschaliges Stützmauerwerk aus ganzen und bearbeiteten Natursteinen, Neu Tornow (LK Märkisch-Oderland)

|

|||||||||||||||||||||

|

Die zum download vorgehaltenen Veröffentlichungen liegen z.T. im PDF-Dateiformat vor. Zum Betrachten und Drucken dieser Dateien benötigen Sie Acrobat Reader V.4 und höher. Ein kostenloser Viewer ist hier erhältlich...

|

||||||||||||||||||||||